- ITmedia ビジネスオンライン

- CX Experts

- Z世代が語る「インスタ、X、TikTok」の使い分け マーケターが知...

Z世代が語る「インスタ、X、TikTok」の使い分け マーケターが知っておくべき「細かい違い」:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

連載:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

デジタルマーケティングの世界では、大きな変化のうねりの中で日々、新たなアイデアやトレンドが生みだされ続けている。そんな中でも、特に生活者との重要なコミュニケーションの場になっているのがSNSだ。生活者の心を動かし、ブランドグロースや事業成長に寄与する施策はどんなものだろうか。また、SNSで話題になっては消えていくトピックスの中で、本当にキャッチアップするべきものをどう選別し、そしてどんな視点で解釈するべきか。日々さまざまなマーケティング施策やコンテンツに触れている、電通デジタルのメンバーがSNSマーケの最旬トピックスを解説していく。

学生時代から当たり前にSNSを利用している「SNSネイティブ」のZ世代は、日常生活の中でどのようにSNSを活用しているのでしょうか? 企業のSNSマーケティングへの応用施策も踏まえて、実際にZ世代であり、電通デジタルにてSNSマーケティング支援を担当する角田・土屋の2人が解説します。

コミュニケーションツールの域を超え、多様化するSNS

1990年代後半から2000年代生まれとされるZ世代は、学生時代からガラケーやスマートフォンを日常的に使用する環境で育っています。そのため、SNSを簡単に利用できる状態も整っていました。

かつて、SNSは現実の友人と会えない時でもつながることができるコミュニケーションツールとされていましたが、現在では新たな人と出会ったり、新たな情報を発見できたりする場に進化。以前の役割を超越しています。

消費者がブランドについて調べる際、4人に1人は検索エンジンよりもSNSプラットフォームを選択しており、22%が検索エンジンよりもSNSで調べる頻度が高いと答えています(参照:HubSpot「ソーシャルメディア最新動向レポート2024」)。

さらに、SNSで共通の趣味や価値観を持つ友人と出会えた人に、SNSで知り合った友人に会ったことがあるかを尋ねたところ、43%が「実際に会ったことがある」と回答しています(参照:アスマーク「SNSを介したコミュニケーション実態調査」)。

実際に私たちも調べ物をするときはSNSで検索することが当たり前になっています。地域ごとに飲食店を探したい場合や旅行先でおすすめスポットを知りたい場合、話題のコスメを購入する際にも必ずSNSを利用します。

また、さまざまなアプリを使い分けることもZ世代の特徴です。Instagram、X、TikTokはもちろん、最近注目されているBeRealといった新しいプラットフォームも市場に登場しています。Z世代の多くは、新しいSNSがリリースされるとまず試し、その中でどのように使いこなせるかを模索します。SNSの進化に併せて使い方も多様化していく傾向にあります。

次章では、Z世代である2人の実際のSNSの使い分けとそこにひも付くSNSマーケティングトレンドについて紹介します。

Z世代はどのように、Instagram、X、TikTokを使い分けている?

会員登録(無料) が必要です

続きを読むには、[続きを読む] ボタンを押して会員登録あるいはログインしてください。

ここからは1999年生まれのZ世代である私たち2人が、どのようにSNSを使い分けているか紹介します。

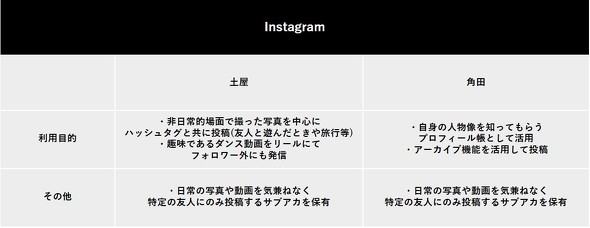

Instagram利用におけるリアル生態:本アカとサブアカの二刀流が当たり前

土屋: 私はメインで使っている“本アカウント”のフィード投稿(ホーム画面からいつでも見られる投稿)では、日常というよりも、友人との旅行といった非日常的な場で撮影した写真をハッシュタグと共に投稿しています。

趣味のダンス動画も投稿しますが、最近ではフォロワー外にもリーチしやすくなったリール動画(最大90秒の縦型ショート動画)を積極的に活用し、フォロワー外からのエンゲージメントを得られるよう工夫を凝らしています。2024年4月のアルゴリズムのアップデートに伴い、リール動画自体がより既存のフォロワー以外にもリーチされやすくなりました。企業の公式アカウント運用においても、新規フォロワーを増やすために、リール投稿の割合が増加しています。

角田: 私はアーカイブ投稿(投稿した写真や動画をテーマごとにまとめられる機能)を活用し、Instagramを自分のプロフィール帳として整えることを重視しています。連絡先の交換にはInstagramを利用することが多く、本アカウントではさまざまな人とつながることもあるため、Instagramを通じて自身の人物像を知ってもらうために使用しています。これを実現するために、アーカイブ機能を活用しています。

土屋と私でInstagramの使い方は少々変わりますが、共通点もあります。“サブアカ”を持っていることです。これは、通常のアカウントとは異なり、日常の写真や動画を気兼ねなく特定の友人にのみ投稿するアカウントであることが特徴です。実際に10代の83%、20代の96%、30代の86%がサブアカを持っているといわれており、Z世代において本アカとサブアカを使い分けることは現在では「当たり前」といえるかもしれません(参照:otalab「年代別SNSアカウント所持数についての調査」)。

つまりInstagramでは、対外向けに自己表現の場として使うと同時に、友人とリアルな日常生活を共有する場としての2つの側面で使い分けているのが大きな特徴ともいえます。

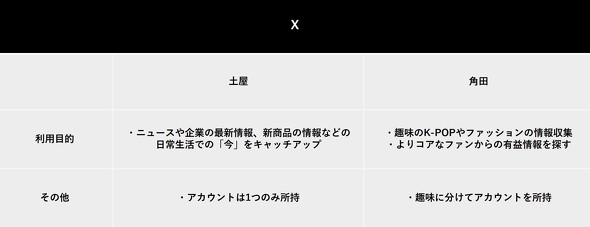

X利用におけるリアル生態:リアルな友人とはつながらない別世界での情報収集

土屋: Xはニュースや企業の最新情報、新商品の情報など、日常生活での「今」をキャッチアップするために利用しています。Xでは、世の中で起こっている情報をより早く入手でき、同じような考えを持つ他のユーザーの存在によって安心感を得ることができます。

X社の調査でも、Z世代が企業公式アカウントをフォローしているSNSの1位はXとされており、最新の企業情報をキャッチアップするにはXが多く使われていることが示されています。そのため「新商品やサービスのローンチするタイミングではXを活用する」といった手法はSNSマーケティングにおいても多くの企業が実践しています。

角田: 私はXをK-POPアイドルやファッションの情報収集ツールとして利用するほか、ファン同士でのコミュニケーションツールとしても活用しています。情報収集はX、投稿はInstagramといった使い分けの結果が出ており、Xで情報を収集しながら、Instagramで発信してつながるといったSNSを跨(また)ぐコミュニケーションがあるのもZ世代におけるX活用の特徴の一つかもしれません(参照:oshimoa「推し活女子の具体的なSNSの活用方法や日常での検索行動に関するアンケート」)

TikTok利用におけるリアル生態:ついつい見てしまう、ストレスフリーなコンテンツ消費

土屋: 隙間時間や移動時間、寝る前などに多く利用するのがTikTokです。ユーザーに合わせたコンテンツをレコメンドする特徴があります。ただし、レコメンドされるコンテンツは、ユーザーが元々興味を持っていたジャンルだけではなく、TikTok上でバズっているものや世の中で流行っているトピックスが織り交ぜられるので、今まで知らなかった分野においても新たな発見が生まれやすいといえます。新しい領域の動画でも最後まで視聴してしまうことがあり、世の中で流行していることをTikTokでキャッチアップすることがとても多いです。

角田: TikTokは土屋と同様に、空き時間などにひたすらスワイプして視聴しています。好きなK-POPコンテンツやトレンドを調べなくてもレコメンドとして表示されるため、ストレスなくコンテンツを消費することができ、時間を忘れて没頭してしまいます。実際にZ世代はタイパ意識が強いとされ、スキップしやすいショート動画が相性良く受け入れられているというデータも存在しています(参照:SHIBUYA109 lab.「Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査」)。

土屋: 特に最近は、短い時間で完結するショートドラマが非常に人気です。長尺コンテンツを倍速視聴するZ世代にとって、短時間で視聴できるショートドラマは「ついつい見てしまう」コンテンツであり、2024年のTikTokトレンド大賞でも大賞を受賞しました。企業におけるSNSマーケティングにおいても、ショートドラマを発信するアカウントやタイアップなどの相談が非常に多くなってきています。

ポテンシャルを秘めているBeReal

前章で紹介した、SNSの使い方に関するZ世代のリアルなインサイトにもあるように、Z世代の中でも活用方法やインサイトは個々で異なる場合があります。

SNSの利用方法が多様化する中で、Z世代を中心に話題となっているのがBeRealです。BeRealは、友人間でのみ公開されるサブアカウントのような要素があり、最小限の友人とクローズドな場でつながり、同じタイミングでリアルな“今”をシェアし合うSNSです。クローズドな空間で気の合う仲間たちと今をシェアするという形態が、Z世代からの圧倒的な支持を得ている要因と考えられます。実際に「Z世代 SNSトレンドグランプリ2024」ではBeRealが1位を獲得しています。

2024年元旦・午前0時には「BeRealタイム」(BeRealで撮影し、写真の共有を促す通知)が発生したことで話題を呼び、2025年の元旦にも「BeRealタイムはいつになるのか」と若者を中心に話題になっていました。BeRealタイムのような、全員が同じ瞬間やタイミングを共有するリアルタイム機能は、他のSNSにはないユニークな特性です。今後、BeRealタイムを活用したマーケティングが増えてくるかもしれません。

まだ新しいSNSのため、企業におけるSNS活用についても昨年開始された広告事業や他SNSと連携したプロモーション展開によって、利用方法のさらなる多様化が期待されると考えられます。

まとめ

Z世代はSNSマーケティングにおいて一括(くく)りにされがちですが、彼らはSNSを単なる投稿やシェアのツールとして使っているのではなく、個々のインサイトに基づいて利用しています。

SNSの進化に伴い、ユーザーや使い方も多様化し、一つの定義で捉えられない時代になっています。今後も各プラットフォームの変化と、それに適応するZ世代の使いこなし方に注目していきたいと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

意外な「競合」の台頭も インフルエンサーマーケティング、10年の変化

意外な「競合」の台頭も インフルエンサーマーケティング、10年の変化 「チーム友達」に学ぶ、SNSで熱狂を広げる3つのコツ

「チーム友達」に学ぶ、SNSで熱狂を広げる3つのコツ 日本の映画ポスター、実は「シンプル化」している SNSで変わるプロモーション

日本の映画ポスター、実は「シンプル化」している SNSで変わるプロモーション BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説

BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説